Conseils management

-

Sens du travail et sens au travail

- Par bureau_cmrh

- Le 02/08/2021

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Le sens au travail, le sens du travail

Donner du sens à la vie professionnelle !

Aujourd’hui, nombre de collaborateurs expriment vouloir réconcilier le sens et le travail. Depuis plusieurs années, le sens de notre travail constitue un sujet existentiel qui fait débat dans les entreprises.

Que signifie le sens au travail ? Est-ce faire un métier qui a du sens ?

Donner du sens à son métier ? Donner un sens à sa vie grâce à un travail qui nous apporte une satisfaction personnelle ? Répondre à tous ces questionnements suppose de comprendre ce qui se cache derrière le mot « Sens » .

Ce mot est de plus en plus utilisé pour exprimer une multitude de quêtes, de recherche d’authenticité. En analysant plus précisément les motivations professionnelles qui visent à remettre du sens dans le travail et du sens au travail, nous observons que chacun y met une signification personnelle différente les unes des autres.

Qu’est-ce que le sens ?

Pour certains, le « Sens » est une question de but de leur travail. Il s’agit pour eux de relier leur travail aux enjeux sociaux et/ou environnementaux, et dans le même temps d’avoir un impact positif sur ceux-ci. Le collaborateur est ici motivé par l’envie d’être « utile » et que son activité professionnelle soit sur la même longueur d’onde que ses convictions. Pour d’autres, le « Sens » est celui, de la direction, du chemin pris, c’est-à-dire de l’évolution professionnelle de chacun. Ceux-ci, ont du mal à dessiner les contours de leur avenir professionnel, ils ne perçoivent pas ou plus correctement leur place. Pour eux, cette recherche de sens trouve racine, généralement dans les mutations économiques de notre époque.

Changement de « Sens » ?

Les mutations du travail sont multiples et complexes. On voit depuis quelques années que les structures deviennent de plus en plus horizontales, plus décentralisées, plus agiles et flexibles, et nous démontre la fragilité des structures pyramidales et hiérarchiques traditionnelles, ce qui devrait accélérer la diffusion de tendances innovantes dans toutes les structures. Ainsi, les organisations sont en profonde transformation numérique, une accélération du temps dans les projets se fait sentir, une intrusion du travail dans les vies personnelles, la limite se fait plus flou, des nouvelles formes d’organisation du travail émergent petit à petit, de nouveaux métiers voient le jour, mais aussi un allongement de la vie professionnelle et une augmentation des ruptures de carrière s’installent.

L’incertitude est omniprésente, engendrant une perte de repères.Ainsi dans ces mutations, chacun cherche à se situer et à trouver des réponses dans le temps « Comment ma carrière va-t-elle évoluer » dans l’espace « Quels seront nos nouveaux process de travail ? », dans le métier « Quelles sont les nouvelles compétences que je vais devoir acquérir ? ».

Le faire, l’avoir et l’être

Le sens au travail, généralement, regroupe trois dimensions :

– Celles du faire (apprendre, comprendre, se documenter …),

– Celles de l’avoir (rémunération) et

– Celles de l’être (être remercié, résoudre un conflit).

La question du sens au travail doit se placer dans le référentiel du travail compris comme une activité qui nécessite un certain savoir-faire qui apporte des avantages en nature et financiers et qui confère une identité au fondement de notre existence sociale.

Une recherche d’équilibre et d’authenticité

Le travail a le sens que chacun veut bien lui donner. Plutôt que de chercher à déterminer le sens au travail de manière générale, il faut que l’on travaille à créer avec les collaborateurs, les conditions qui permettent à chacun de trouver un Sens au travail qu’il effectue. Le besoin d’authenticité est propre à chaque organisation. Il s’agit de transformer le modèle de la structure afin qu’elle puisse créer un pacte de confiance autour du dirigeant qui incarne l’authenticité, le vrai, une valeur forte, de confiance et fédératrice pour tous les collaborateurs.

Pour que le travail ait un sens, il doit procurer de la satisfaction à la personne qui l’effectue, correspondre à ses intérêts, faire appel à ses compétences, stimuler le développement de son potentiel et lui permettre d’atteindre ses objectifs. -

Échec et Réussite

- Par bureau_cmrh

- Le 16/07/2021

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Accueillir les échecs avec plus de sérénité

Certains, face à des situations de crise qui semblent s’éterniser et à une sensation d’impuissance, ils s’organisent, s’adaptent, transforment, alors que d’autres vivent une situation d’échec paralysante.

À situation similaire, certains semblent rebondir inlassablement là où d’autres adoptent une forme d’immobilisme et d’attentisme. Pire encore : ils se victimisent, convaincus qu’ils sont terrassés par d’affreux sorts. Et si l’échec n’était pas vraiment ce qu’on imagine ? Souvent considéré comme réducteur, impensable, humiliant, inenvisageable pour les entreprises en quête de performance, de nombreuses prises de conscience poussent les dirigeants à changer leur regard sur le droit d’échouer.

L’heure est venue de changer notre regard sur l’échec

Alors que les soft skills sont généralement adoptés dans les nouveaux modes de management et que l’on met (enfin) en avant ces réelles capacités à s’adapter, à faire preuve d’audace et d’optimisme on parle encore très peu du droit à l’échec. Rares sont les dirigeants qui acceptent l’échec comme un atout et un bienfait pour l’entreprise et ses collaborateurs.

Dédramatisons : si notre rapport à l’échec est complexe, voire douloureux (soyons clairs, personne n’aime échouer,), c’est aussi parce que c’est une partie de notre Histoire et de notre culture. Notre système éducatif formate à devenir de bons exécutants où seuls les élites et les hauts diplômés ont le monopole de la prise de décision. On se lance pour gagner sans envisager l’échec. Perdre est une lacune, une humiliation. Pire encore : on tue l’audace, car faire des efforts qui mènent à l’échec serait plus pénalisant et décevant que l’échec lui-même, donc on rencontre de grandes difficultés à se lancer. L’échec est à éviter à tout prix alors qu’ils en disent plus sur nous qu’on ne se l’imagine !

En revanche s’il y a bien une certitude universelle c’est que nous échouons tous. Alors si échouer est le propre de l’Homme, il est plus intéressant de se concentrer sur comment interpréter les échecs et transformer les pépins en pépites.

Les managers d’aujourd’hui doivent avec urgence accorder plus de droit à l’échec et accompagner leurs collaborateurs à les transformer en culture d’entreprise dans laquelle il fait bon avancer ensemble. Devons-nous encore citer ces exemples de grands groupes qui favorisent l’échec comme un révélateur de talents et un fédérateur de salariés ? Certes l’échec est cadré, accompagné, mais les initiatives doivent être encouragées. Il est possible de se réconcilier avec vos échecs et les représentations que vous vous en faites, car oui, un échec est une représentation, une perception, cela peut donc se convertir en représentations à votre avantage ou au service de vos projets.

Des conseils pour vous aider à accueillir les échecs avec plus de sérénité

– Vous n’êtes pas l’échec

– Si vous cherchez à avoir réponse à toutes vos questions ou avez tendance à construire de multiples stratégies (plan A, plan B, plan Z), sachez qu’il n’existe aucun succès ou plan parfait sur papier, c’est sur le chemin que vous trouverez les réponses que vous cherchez ! Lancez-vous !

– Faites preuve d’optimisme et de confiance en vous, en vos collaborateurs, en vos compétences. Vous avez en vous ou en vos collaborateurs des ressources qui vont très certainement vous aider à transformer vos échecs.

– Après avoir échoué, changez quelques paramètres de vos actions (ne reproduisez pas vos actions de la même façon, vous aurez les mêmes résultats !)

– Chuter permet d’apprendre la vigilance et de recommencer avec plus de connaissance.

– Aussi « parfait » soit votre plan, tout le monde échoue, ne faites pas l’erreur de penser qu’il n’y a que vous qui ratez ce que vous entreprenez !

– Le seul vrai échec, c’est d’abandonner !

Pour réussir osez échouer

-

Culture du feedback durable

- Par bureau_cmrh

- Le 24/06/2021

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Impulser une culture du feedback durable

De nos jours, certaines entreprises en viennent à supprimer les entretiens annuels ! Ces derniers devenant pour elles un moment de tension trop difficile à gérer. Or, il existe pourtant un vrai cercle vertueux entre entretiens annuels et feedbacks réguliers.

Explications par Pierre Monclos, Expert en Digital Learning et Directeur des Ressources Humaines chez Unow.

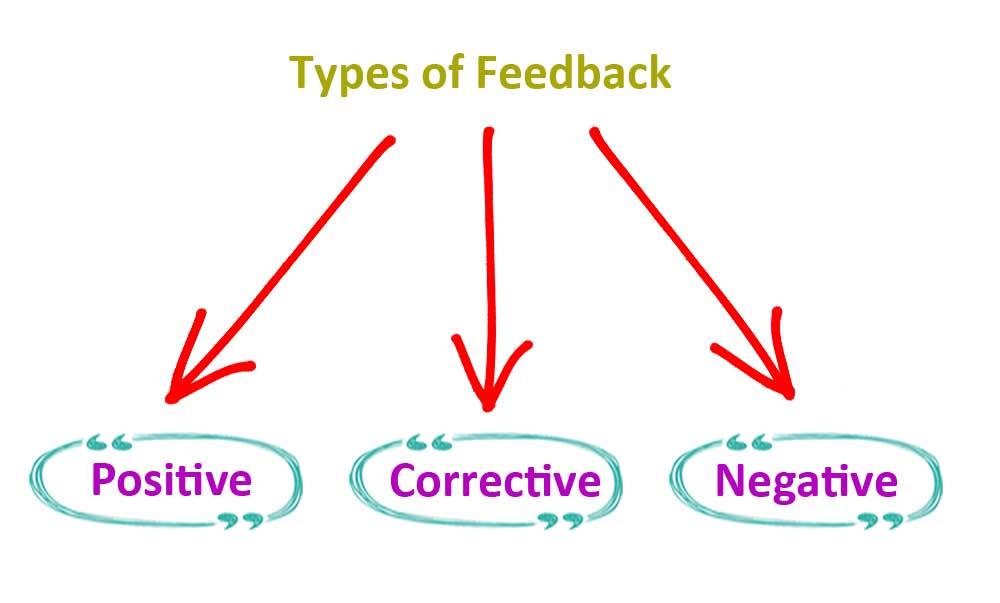

Feedback positif ou correctif, feedforward, sandwich feedback…

On observe autour de ce moment d’échanges privilégiés qu’est le feedback autant de fantasmes que de contre-vérités, souvent véhiculés par une littérature florissante sur la toile. Au cœur des pratiques RH modernes, les feedbacks réguliers ne sont pourtant que peu mis en place au sein des entreprises, qui attendent encore pour beaucoup le sacro-saint entretien annuel.

Période de cristallisation des émotions, le passage de l’entretien devient ainsi, pour les collaborateurs comme les managers, une source d’angoisse. Pourtant, préparé et accompagné d’échanges constructifs tout au long de l’année, il s’agit là d’un réel outil d’apaisement et de motivation dès lors qu’il est construit en accord avec la culture de l’entreprise.

Alors comment impulser durablement une culture du feedback au sein de son organisation ? La réponse est à travers ces conseils clés.

Donnez une définition précise et partagée de la structure du feedback

Il est essentiel pour chaque entreprise, selon sa culture, d’ériger sa propre vision et définition du feedback. Si pour être efficace certains ingrédients clés – tels que le fait d’être préparé et réfléchi en amont ou le fait qu’il intègre des éléments factuels – sont universels, d’autres aspects du feedback découlent de choix propres à l’organisation.

Posture directe ou indirecte, expression ou non du ressenti de la personne donnant le feedback, signe de bienveillance ou proposition d’un levier d’aide immédiatement actionnable… autant d’éléments sur lesquels statuer pour permettre à l’ensemble des membres d’une entreprise, quel que soit leur niveau hiérarchique, de partager une définition commune et précise du feedback. Autre point important : l’usage de l’écrit ou de l’oral. S’il s’agit là encore d’un choix propre à l’entreprise, l’oral reste à privilégier pour éviter une mauvaise perception dans la tonalité du message, et ainsi ne pas risquer certaines mécompréhensions et frustrations.

Identifiez l’objectif stratégique selon la culture de l’entreprise

Pour un changement de culture durable, le sujet du feedback doit être positionné comme un levier stratégique. Facteur clé de succès, les objectifs inhérents à la mise en place de feedbacks réguliers peuvent être divers : apprendre à partager des éléments d’amélioration pour faire progresser les compétences des collaborateurs, ou encore augmenter la reconnaissance en interne. Cet objectif central, quel qu’il soit, se doit d’être en accord avec les valeurs de l’entreprise, d’autant plus si cette dernière les a formalisées. La généralisation du feedback nécessite ensuite, comme pour tout grand projet RH, une exemplarité de la direction et du management sur le sujet ainsi qu’une bonne communication interne via la mise à disposition de ressources ou l’organisation de formations et d’ateliers pratiques. Généralement portée par la Direction des Ressources Humaines, la pratique du feedback doit rapidement être incarnée par les managers.

Pour que toute l’organisation suive cette nouvelle mouvance, il peut ainsi être intéressant de prévoir – dès le début du processus – un moment d’échanges durant lequel la direction présentera sa vision du feedback, les objectifs recherchés et les délais d’application.

Adoptez une juste posture du feedback sans négliger l’aspect émotionnel

Un feedback est un exercice de communication à part entière. Il faut donc être en capacité de le recevoir ou de le mener, sans biais ou débordement émotionnel. Ainsi, afin d’installer un climat propice à l’échange, il est essentiel de se mettre dans un état d’esprit d’ouverture et d’écoute. Ces bases de la communication non violente permettront aux différentes parties de ne pas se braquer, mais aussi de ne pas réagir « à chaud ». Un exercice qui peut néanmoins paraître difficile lorsque le feedback est négatif. Dans ce cas précis, il est important de revenir vers la personne ayant reçu ce feedback après un court délai afin de s’assurer qu’elle n’ait pas pris les remarques formulées comme une attaque personnelle et ainsi désamorcer rapidement certaines frustrations au besoin.

Par ailleurs, notamment si le feedback est long, une retranscription par écrit des éléments évoqués oralement permet d’éviter toute potentielle erreur d’interprétation. A l’inverse, la personne ayant reçu ce feedback se doit de prendre le temps d’une réflexion personnelle, et ce en partant du postulat que les retours qui lui ont été faits sont totalement bienveillants, afin d’identifier les éléments susceptibles de le faire progresser.

En outre, le feedback sandwich – visant à « glisser » un retour négatif entre deux compliments – n’est pas une bonne posture à adopter en ce qu’il nuit à la progression en brouillant le message initial.

Créez une cohérence entre feedbacks réguliers et entretiens annuels

Aujourd’hui, certaines entreprises en viennent à supprimer les entretiens annuels, devenant pour elles un moment de tension trop difficile à gérer. Or, il existe pourtant un vrai cercle vertueux entre entretiens annuels et feedbacks réguliers. Si l’entretien annuel est un rite qu’il ne faut ni banaliser ni éradiquer au profit des feedbacks, ces derniers allègent la charge émotionnelle des entretiens et permet ainsi d’y aborder les sujets liés à la trajectoire professionnelle du collaborateur.

La pratique régulière du feedback – en ce qu’elle permet de désamorcer rapidement certains blocages et d’aborder en continu des sujets clés – entraîne ainsi une augmentation de la performance et de l’engagement des collaborateurs et fait diminuer leur niveau de stress via une prise de recul plus importante sur leurs actions. Se tenant après une série de feedbacks ayant eu lieu tout au long de l’année, l’entretien se transforme en une sorte de revue de performance, beaucoup plus constructive et davantage centrée sur l’année à venir que sur celle qui vient de s’écouler. Les externalités positives d’un feedback régulier rayonnent ainsi auprès de toutes les parties prenantes de l’entreprise !

-

اين نحن من الجزائر الجديدة

- Par bureau_cmrh

- Le 17/11/2024

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

03-11-2024.pdf (965.73 Ko)

03-11-2024.pdf (965.73 Ko) -

Prendre la meilleure décision

- Par bureau_cmrh

- Le 24/07/2024

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Prendre la meilleure décision avec la bonne méthode !

Mieux vaut avoir une méthode pour prendre la meilleure décision. La stratégie, étape par étape, apporte clarté et satisfaction pour une décision insignifiante comme importante, en cadrant nos actions et nos priorités. Explications.

Définissons un objectif avec précision

Au départ, nous devons être clair sur notre objectif ou les résultats que nous voulons obtenir, les décrire clairement, préciser à quoi ils doivent ressembler, en fait c’est ce qui nous permettra de savoir que nous avons vraiment réussi. L’établissement d’un planning nous indique quand nous voulons atteindre l’objectif, si une autre personne peut être impliquée.

Nous devons aussi pouvoir décrire ce qui sera différent dans notre vie lorsque l’objectif sera atteint. Ces grands avantages deviennent partie intégrante de notre stratégie de motivation pour nous tenir en haleine, même si les choses ne tournent pas rond.

Collectons toutes les informations

Soyons curieux, ouvert à l’apprentissage, recueillons tous les éléments liés à la décision que nous voulons prendre. Rassemblons les critères qui importent à propos de cet objectif, les limites qui existent ou les restrictions qui s’imposent, les choix ou les options à notre disposition pour atteindre notre objectif.

Évaluons avantages et inconvénients

Analysons avantages et inconvénients de la prise de décision par rapport à l’objectif ou au résultat souhaité. Faisons une liste des avantages d’un Plan A, ses inconvénients, et si nous ne le choisissons pas, de quelles autres options disposons-nous pour atteindre l’objectif ? Si nous prenons en compte un Plan B, vérifions bien ses avantages et inconvénients.

Pour bien démarrer, mieux vaut disposer d’au moins 3 options pour une solution optimale. Avec un seul choix, nous risquons d’être « coincé », deux seulement peuvent nous enfermer dans un dilemme; au moins trois nous conduisent à penser plus large et à envisager tous les aspects de notre vie qui seront impactés par le choix que nous faisons.

Priorisons le meilleur choix

Quelles sont les meilleures options qui nous mèneront au résultat recherché ? Comparons-les et mesurons bien quel sera le meilleur choix. Le Plan A est meilleur que le Plan B ; le Plan C est meilleur que le Plan B, et ainsi de suite jusqu’à créer une hiérarchie complète entre tous nos plans.

Avec chaque plan définissons comment nous saurons que nous avons atteint le but que nous nous assignons, si nous mesurons ce degré de satisfaction par un ressenti du corps, une impression personnelle ou un élément extérieur.A ce stade, nous pouvons nous poser trois (3) questions de réussite :

– quelle est la meilleure chose qui peut arriver ? C’est un facteur de motivation ;

– quelle est la pire chose qui peut survenir, et comment pourrons-nous y faire face ? C’est un moyen de nous maintenir mobilisé dans l’action ;

– qu’est-ce qui est le plus susceptible d’arriver ?

Cela nous donne un pourcentage général des risques et des avantages à mettre en balance. Si les risques dominent les bénéfices retirés, ce n’est pas une bonne décision pour atteindre l’objectif.

Créons un plan d’action

Maintenant, imaginons l’objectif exactement comme nous le voulons et faisons l’inventaire de ce qui existe et ce qui doit arriver pour l’atteindre correctement. C’est le moment d’élaborer un plan d’action qui trace le parcours, étape par étape, pour atteindre le résultat prévu.

En avançant, nous devrons faire régulièrement un point sur les actions menées, et régler, corriger ou adapter ce qui est nécessaire pour la prochaine étape de notre plan, tout en gardant en perspective notre cible de réussite. Prendre toute décision, étape par étape, revient à prendre plusieurs mini-décisions. L’élément le plus souple dans un processus conditionne le plus le choix et influence le processus.

-

La culture d'entreprise

- Par bureau_cmrh

- Le 27/02/2024

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

bureau-cmrh.ppsx (354.51 Ko)

bureau-cmrh.ppsx (354.51 Ko) -

Prendre la meilleure décision

- Par bureau_cmrh

- Le 27/02/2024

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Prendre la meilleure décision avec la bonne méthode.

Mieux vaut avoir une méthode pour prendre la meilleure décision. La stratégie, étape par étape, apporte clarté et satisfaction pour une décision insignifiante comme importante, en cadrant vos actions et vos priorités. Explications.

Définir un objectif avec précision

Au départ, vous devons être clair sur notre objectif ou les résultats que nous voulons obtenir, les décrire clairement, préciser à quoi ils doivent ressembler, en fait c’est ce qui nous permettra de savoir que nous avons vraiment réussi. L’établissement d’un planning nous indique quand nous voulons atteindre l’objectif, si une autre personne peut être impliquée.

Nous devons aussi pouvoir décrire ce qui sera différent dans notre vie lorsque l’objectif sera atteint. Ces grands avantages deviennent partie intégrante de notre stratégie de motivation pour nous tenir en haleine, même si les choses ne tournent pas rond.

Collectons toutes les informationsSoyons curieux, ouvert à l’apprentissage, recueillons tous les éléments liés à la décision que nous voulons prendre. Rassemblons les critères qui importent à propos de cet objectif, les limites qui existent ou les restrictions qui s’imposent, les choix ou les options à notre disposition pour atteindre notre objectif.

Évaluons avantages et inconvénients

Analysons avantages et inconvénients de la prise de décision par rapport à l’objectif ou au résultat souhaité. Faisons une liste des avantages d’un Plan A, ses inconvénients, et si nous ne le choisissons pas, de quelles autres options disposons-nous pour atteindre l’objectif ? Si nous prenons en compte un Plan B, vérifions bien ses avantages et inconvénients.

Pour bien démarrer, mieux vaut disposer d’au moins 3 options pour une solution optimale. Avec un seul choix, nous risquons d’être « coincé », deux seulement peuvent nous enfermer dans un dilemme; au moins trois nous conduisent à penser plus large et à envisager tous les aspects de notre vie qui seront impactés par le choix que nous faisons.

Priorisons le meilleur choixQuelles sont les meilleures options qui nous mèneront au résultat recherché ? Comparons-les et mesurons bien quel sera le meilleur choix. Le Plan A est meilleur que le Plan B ; le Plan C est meilleur que le Plan B, et ainsi de suite jusqu’à créer une hiérarchie complète entre tous nos plans.

Avec chaque plan définissons comment nous saurons que nous avons atteint le but que nous nous assignons, si nous mesurons ce degré de satisfaction par un ressenti du corps, une impression personnelle ou un élément extérieur.

A ce stade, nous pouvons nous poser 3 questions de réussite :

– quelle est la meilleure chose qui peut arriver ? C’est un facteur de motivation ;

– quelle est la pire chose qui peut survenir, et comment pourrons-nous y faire face ?

C’est un moyen de nous maintenir mobilisé dans l’action ;

– qu’est-ce qui est le plus susceptible d’arriver ?

Cela nous donne un pourcentage général des risques et des avantages à mettre en balance. Si les risques dominent les bénéfices retirés, ce n’est pas une bonne décision pour atteindre l’objectif.

Créez un plan d’action

Maintenant, imaginons l’objectif exactement comme nous le voulons et faisons l’inventaire de ce qui existe et ce qui doit arriver pour l’atteindre correctement. C’est le moment d’élaborer un plan d’action qui trace le parcours, étape par étape, pour atteindre le résultat prévu.

En avançant, nous devrons faire régulièrement un point sur les actions menées, et régler, corriger ou adapter ce qui est nécessaire pour la prochaine étape de notre plan, tout en gardant en perspective notre cible de réussite. Prendre toute décision, étape par étape, revient à prendre plusieurs mini-décisions. L’élément le plus souple dans un processus conditionne le plus le choix et influence le processus.

-

CROIRE EN SOI

- Par bureau_cmrh

- Le 08/10/2023

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Croire en soi

Croire en soi, c’est croire en notre potentiel, en nos ressources personnelles et en nos capacités. Le manque de confiance en soi empêche l’épanouissement des individus. Par conséquent, il est bien difficile de concrétiser de grands projets sans une solide confiance en nos capacités.

En plus, plus une personne croit en son potentiel, et plus elle prend des actions pour le développer. Ce cercle vertueux, idéalement, il ne faut jamais cesser de l’entretenir ! Mais comment le mettre en place lorsque l’on manque d’assurance ? Il existe des actions simples à réaliser qui nous aideront dans ce sens. Croire en soi est un état d’esprit que nous pouvons conquérir afin de vivre pleinement! <

Qu’est-ce qui fait que l’on a de la difficulté à croire en soi?

Le fait qu’il n’est pas toujours si simple de croire en soi provient en partie des événements de la vie. Un licenciement, une séparation, la perte d’un être cher sont autant d’exemples d’épreuves qui peuvent affecter la confiance personnelle.

Et il y a un contrecoup à cela, car le manque de confiance à un impact direct sur l’estime de soi : lorsque l’on croit moins en nos capacités de réussir, cela à des répercussions sur l’estimation de notre valeur personnelle.

D’autres phénomènes peuvent avoir une incidence sur la confiance en soi :

- Les problèmes de santé

- La peur du regard des autres

- Un échec personnel

- L’opinion de notre entourage

- Les relations avec nos parents dans notre enfance

- etc.

À l’inverse, croire en soi signifie donner de la valeur à notre propre opinion. Ce qui aide à ne pas nous laisser influencer par des avis ou des critiques négatives. Toutefois, cela ne veut pas dire de ne plus prendre en compte le point de vue des personnes de confiance qui nous entourent.

Mais il convient de nous arrêter pour évaluer qui est la personne que l’on est sur le point de laisser nous juger. Cette personne est également faillible et imparfaite, et notre propre jugement sur nous-même n’est pas inférieur au sien.

Croire en soi-même est essentiel pour cesser de créer trop de pensées limitantes ou négatives. Il est important de prendre conscience que nous, comme chaque être humain unique sur Terre, avons la capacité de réaliser des projets de vie extraordinaire !

Croire en soi à l’avantage de nous faire sortir plus facilement de notre zone de confort, ce qui nous permet :

- De nous fixer des objectifs de vie pour incarner notre vision

- D’avoir l’énergie de défendre ce en quoi nous croyons

- De faire de nouvelles rencontres

- De saisir les opportunités qui s’offrent à nous

- De développer une meilleure connaissance de nous-même

Comment faire? Croire en soi en mettant en valeur ses réussites

Qu’importe l’âge d’une personne, elle a déjà accumulé un certain nombre de réussites ! Établissons une liste des réussites dont nous êtes le plus fier·s. Ce n’est pas la taille du défi qui compte ici, mais bien le sentiment d’accomplissement que nous avons ressenti.

L’objectif de créer cette liste n’est pas de nous brosser dans le sens du poil. Cela dit, une petite tape dans le dos est toujours la bienvenue pour renforcer notre confiance en nous ! L’objectif est de nous aider à identifier nos compétences et nos forces.

Une astuce qui peut nous aider est de noter en parallèle de nos réussites les ressources intérieures sollicitées pour y arriver. Tout le monde possède des compétences qui leur ont permis de réaliser des choses dans le passé.

Faire l’inventaire de nos réussites nous permettra de savoir sur quelles ressources personnelles nous pouvons toujours compter pour avancer !

Trouvons-nous cet exercice laborieux ? Nous ne sommes pas seul·s dans ce cas. Pour nous aider, nous pouvons nous tourner vers des personnes proches et leur demander leur avis!

Croire en soi en prenant soin de notre bien-être physique et de notre mental

Nous sentons-nous plus motivé·s à nous lever le matin lorsque le soleil brille ? Au niveau personnel, c’est la même chose. Quand notre corps rayonne de vitalité, nous nous sentons prêt·s à déplacer des montagnes !

Une bonne dose de vitalité augmente nos capacités à :

- Être sûr de nous

- Croire en nos capacités

- Cultiver une pensée positive

- Oser prendre des initiatives

- Aller vers les autres

- Limiter la procrastination

- Relativiser face aux difficultés et aux échecs

- Améliorer notre image de soi de manière générale

Et pour améliorer notre niveau d’énergie général, il n’y a pas de secret, nous avons besoin de temps pour nous. Il est vrai qu’avec le rythme effréné des journées, il n’est pas toujours facile de prendre soin de nous.

Pourtant, c’est en planifiant dans notre agenda des moments où nous nous consacrons à notre bien-être physique et mental que nous nous assurons de recharger nos batteries.

Ce temps n’est pas un luxe superflu. Ce ne sont pas non plus les 10 minutes qui nous resteront peut-être à la fin de la journée si nous arrivons au bout de notre liste de tâches. C’est un réel investissement pour notre santé globale.

Et cela justifie largement d’y consacrer des plages horaires pour :

- Nous cuisiner de bons petits plats maison et prendre le temps de manger avec des proches.

- Bouger et ainsi oxygéner notre corps et notre esprit en faisant des activités qui nous font réellement plaisir : marcher, danser, pédaler !

- Restaurer notre sommeil – ce qui demande parfois d’avoir un temps de détente au préalable pour pouvoir s’endormir plus facilement.

- Nous détendre pour mieux gérer le stress quotidien – nous pouvons jardiner, méditer, nous étirer, sortir en nature, etc.

- Prendre du temps pour réfléchir à ce qui nous motive et ce que nous souhaitons vraiment concrétiser dans les prochains mois et les prochaines années.

Donnons-nous l’espace de lâcher-prise pour nous sentir mieux. Apprenons à poser nos limites et à identifier nos besoins pour pouvoir nous épanouir et grandir. Parce qu’il est plus facile d’être sûr de soi lorsque l’on se sent empli d’énergie.

Croire en soi en étant dans la proactivité plutôt que la réactivité

Savons-nous que le fait de croire en soi découle davantage de nos actions que de nous-même? En effet, le mot « en soi » pourrait nous amener à croire que pour augmenter notre confiance en soi, il faut que cela provienne d’un travail intérieur.

C’est vrai en partie, mais le plus gros du processus se réalise à travers nos actes et nos prises de position pour défendre ce en quoi nous croyons.

Œuvrer et contribuer pour le bien-être commun à travers notre travail, notre rôle parental ou notre engagement social participe à développer la confiance. Lorsqu’une personne doit défendre des valeurs qui lui sont chères, elle a plus de facilité à prendre la parole et à vaincre sa timidité.

Alors, prenons le temps d’établir la liste de ce qui est important pour nous. Personne ne peut le faire à notre place et notre vie est tellement précieuse!

L’affirmation de soi, osons dire non et aller de l’avant sont des actes du quotidien, mais ils sont loin d’être anodins. Chaque jour, nous avons des opportunités de défendre ce qui est vraiment important pour nous et de renforcer notre confiance. Soyons proactif·s plus que réactif·s !

Croire en soi une action à la fois

Douter de soi et avoir peur d’échouer sont des réactions humaines auxquelles nous sommes tous·tes confrontés·ées. Impossible de toujours regarder la vie à travers ses lunettes roses.

Ainsi, la confiance en soi fluctue selon les événements. Mais prendre conscience que nous avons une emprise sur elle nous redonne plus de pouvoir personnel !

En mettant en place quelques actions simples, le niveau de confiance augmente graduellement. Et cela change beaucoup de choses ! Parce que reprendre confiance en soi permet d’entrer plus facilement dans l’action pour profiter pleinement de notre vie.

Une bonne confiance en nous nous aide à persévérer face aux défis et à mieux rebondir lorsque nous trébuchons. Autrement dit, que nous soyons parent·s, entrepreneur·s, employé·s, étudiant·s ou aventurier·s, mieux vaut en avoir en réserve en toutes circonstances !

-

Management: les tâches à ne pas déléguer !

- Par bureau_cmrh

- Le 02/10/2023

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Managers: les tâches à ne pas déléguer !

Diriger une entreprise ou un service passe en général par la délégation. Impossible d’être au four et au moulin, de jouer l’homme-orchestre longtemps, nous devons déléguer et nous concentrer sur l’avenir de notre entreprise ou de notre service.

Pour bien déléguer, nous devons distinguer ce que nous pouvons confier à un collaborateur de ce que nous devons à tout prix garder pour nous.

Eclairages…

Inspirer la vision et la stratégie

La vision est l’essence du leadership. Si nous déléguons le soin d’élaborer une vision à quelqu’un d’autre – un consultant, une équipe, un membre de notre équipe, un expert, voire un gourou – autant lui déléguer nos responsabilités. C’est nous qui montrons le but et le chemin pour y aller.

En revanche, une des manières les plus efficaces pour impliquer, c’est de faire participer nos collaborateurs à son élaboration pour la leur faire partager plus vite.

Décider de recruter les talents

Nous avons envie de déléguer cette responsabilité – faire entrer du sang neuf dans notre organisation – à des consultants, des services ressources humaines. Trouver les talents et prendre des décisions de les recruter nous revient, c’est d’ailleurs une des choses les plus importantes à réussir.

Pourquoi déléguer un processus aussi crucial, quand on sait qu’une erreur de casting coûte du temps, de l’argent, de l’énergie, de la désorganisation, de la démotivation, du manque à gagner voire une perte d’image…

Accueillir un nouveau collaborateur

Le patron doit prendre un rôle pratique pour qu’un nouveau collaborateur se sente bien accueilli. Nous devons jouer un rôle actif dans son plan d’intégration et sa formation, et nous rendre disponible pour consacrer le temps nécessaire à son accueil.

Nous sommes « le patron », donc « le maître des lieux » et celui qui reçoit, accueille et met à l’aise dans notre organisation. C’est un signe de respect et de reconnaissance donc de motivation.

Instaurer la discipline

Composante essentielle au bon fonctionnement de notre organisation, nous devons l’inspirer et la faire régner. D’obligations pour l’ensemble, nous devons en faire des règles de conduite comprises de tous pour obtenir une bonne cohésion en terme d’organisation et de management.

Reconnaitre le travail et les résultats

Notre reconnaissance de l’existence d’un collaborateur est essentielle, cela veut dire que nous nous intéressons à lui et à son travail, ce qui lui donne le sentiment d’exister et d’être respecté comme tel. Reconnaître son comportement, ses compétences et qualités professionnelles le renforce dans ses compétences et ses qualités. Nous lui offrons la perception de ce qu’il est dans son travail dans l’organisation et pour sa hiérarchie. C’est aussi reconnaître ses contre-performances parce que nous nous intéressons à lui et lui donnons les moyens de se rattraper.

Bénéfices : meilleure ambiance de travail, grande productivité et image positive pour notre organisation.

Motiver les équipes

Il nous appartient de créer un environnement motivant. La motivation du personnel est l’élément clé de la réussite d’une entreprise. Notre ressource la plus importante doit être au mieux de sa forme, il tient à nous pour rester compétitif d’avoir ou pas des collaborateurs compétents, loyaux, épanouis, fiers de travailler avec nous dans notre service ou notre organisation.

En découlent une productivité élevée, un travail de qualité, le sens de l’urgence pour gérer le stress et une grande implication de chacun.

Conduire le changement

La peur du changement est à surmonter par nos équipes à plus forte raison en période de crise, avec des budgets serrés et une forte pression. La conduite du changement implique une réflexion stratégique. Nous sommes concernés au “premier chef” et l’effort principal vient de nous.

Notre rôle de leader est d’élaborer la vision du changement, et dans ses différentes phases, il y a beaucoup de choses qui peuvent dévier, bien valider que le changement n’est pas dérouté en passant dans des comités d’experts, des consultants ou des groupes de travail.

Optimiser la fonctionnement et l’organisation

Qu’elle soit contrainte ou souhaitée, la réorganisation requiert une grande anticipation pour optimiser notre fonctionnement. Nous « seul » pouvons en déceler et en définir les limites, les lignes directrices pour réorganiser notre service ou notre entreprise. Comme pour d’autres responsabilités, la participation des autres est une bonne chose.

Cependant, une équipe est rarement en mesure de se réorganiser objectivement, le leader doit intervenir pour donner des orientations fermes et précises, souvent mal accueillies, ce que d’ailleurs personne d’autre ne veut faire.

Garder notre libre arbitre sur notre propre développement

Notre développement, au sens large du terme, formation, coaching, tutorat, mentoring… celui de nos compétences-clés représente un enjeu majeur pour notre service ou entreprise et sa pérennité. Impossible à déléguer à qui ce soit.

Les RH, le management des Energies Humaines, les coachs, les conseils de dirigeants sont des ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, mais gardons notre libre arbitre sur notre propre développement.

Evaluer les résultats des collaborateurs

C’est une activité essentielle au développement optimal de nos ressources humaines/énergies humaines. Nous devons nous réserver ce temps d’arrêt privilégié pour analyser le comportement et les résultats d’un collaborateur. C’est à nous de reconnaître sa contribution et de lui rappeler nos attentes pour les mois à venir, à plus forte raison si nous avons infléchi l’organisation ou la stratégie en impactant son poste.

C’est aussi un moment d’engagement réciproque, nous, pour l’aider à s’améliorer, lui, pour faire les efforts dans le sens indiqué.

-

LEVIERS POUR DÉVELOPPER UN MANAGEMENT MOBILISATEUR

- Par bureau_cmrh

- Le 27/08/2023

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Leviers pour développer un management mobilisateur

Il convient d’associer les collaborateurs, de les faire participer, de coconstruire avec eux, ce qu’est appelé le management mobilisateur qui privilégie ses trois principaux axes d’action du dirigeant.

a – Supportons l’émancipation des acteurs

Tout comme les dirigeants et les cadres doivent développer des habiletés nouvelles pour passer du management en déclin à celui en devenir, il en va de même pour les membres du personnel. Il faut que ces derniers s’émancipent, c’est-à-dire cessent de se limiter à attendre les consignes pour agir. Ils doivent prendre conscience que dans un univers complexe, ils ne font pas que s’adapter à l’entreprise, ils participent à la façonner, à la construire.

Les compétences sociales du personnel sont alors développées et promues, comme les habiletés réflexives, interpersonnelles, de même que l’écoute active et le réseautage. Mais, encore plus important, le contexte leur permet de les utiliser efficacement. Les réseaux développés par le personnel sont vus comme des processus organisationnels cruciaux. Ceux-ci peuvent être formels et apprenants, en permettant à l’information et au savoir de circuler dans tous les sens. Mais il y a tout autant les réseaux informels qui éclairent la maîtrise des tâches et précisent les rôles. Ils favorisent l’intégration sociale et l’engagement organisationnel. L’ensemble de ces réseaux sert également à véhiculer les attentes de l’individu envers l’entreprise et celles de cette dernière envers lui.

Par ailleurs, ces réseaux ne doivent pas privilégier le débat, une bataille d’opinions où celui qui a les meilleurs arguments va probablement gagner; ni la persuasion où le but est d’essayer de convaincre les gens d’adopter un point de vue. Il importe plutôt qu’ils privilégient le dialogue, proposant un espace d’échange qui accueille les différents avis soumis par les participants, même ceux qui s’écartent radicalement de la majorité. En effet, l’objectif n’est pas de trouver la bonne façon de voir une problématique, mais plutôt celle avec laquelle les gens se sentent connectés et prêts à s’engager à la résoudre.

Ce recours au dialogue se traduit par l’inclusion des gens concernés par une situation pour mettre en commun leurs multiples façons de la voir. Différentes compréhensions sont alors exprimées et utilisées de manière créative pour générer de nouvelles possibilités.

b – Identifions et mettons en avant une vision

La vision est absolument nécessaire pour susciter l’engagement, la collaboration et la passion. Les humains sont prêts à abandonner une partie de leur liberté individuelle et souscrire aux objectifs de l’entreprise, pourvu qu’ils aient une cause qui leur tienne à cœur. Par conséquent, les différents acteurs organisationnels doivent pouvoir apporter une réponse semblable à certaines questions comme : pourquoi sommes-nous ensemble ? Où allons-nous ? Pourquoi et comment y allons-nous ?

Tout leadership efficace repose sur une vision. L’histoire est remplie d’exemples de femmes et d’hommes qui ont pu accomplir de grandes choses, même changer le monde, parce qu’ils proposaient un idéal évocateur. Comment ne pas citer celui du célèbre Martin Luther King, I have a dream : « Je rêve qu’un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. » Ce rêve, c’était la vision, source d’inspiration et ligne directrice de son action pour les libertés civiles et, surtout, ce qui enflammait ceux qui le suivaient.

Partager une vision et des objectifs, de même qu’avoir une compréhension commune du parcours à suivre pour les concrétiser sont autant de facteurs clefs dans le succès d’une entreprise, d’une équipe, d’un projet. Comme le soulignait un artiste autrichien « Si une personne rêve, c’est juste un rêve; mais si plusieurs rêvent ensemble, c’est le début de quelque chose de nouveau »

c – Recourons à la coconstruction pour la résolution des problèmes

La coconstruction met en valeur l’implication de l’ensemble des parties prenantes dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets ou d’actions. Il s’agit de donner la parole à tous, aux différents niveaux hiérarchiques et ce, à toutes les étapes de la prise de décisions. En somme, ceux qui figurent d’ordinaire parmi les destinataires des actions prescrites par les dirigeants compétents se trouvent réinvestis de la capacité d’intervenir sur leur définition. La meilleure décision n’est alors pas celle qui repose sur l’observation ou la description la plus exacte possible de la problématique, des faits comme disent souvent les spécialistes. Elle est plutôt celle qui prend racine dans la mise en commun de la pluralité des perceptions que les différents acteurs ont de cette problématique.

La coconstruction est un processus qui repose sur le dialogue pour partager les points de vue différents, où chaque acteur y a un rôle inédit. Mais, plus encore, c’est un mécanisme d’apprentissage, puisque chacun peut connaître la logique d’action des autres. C’est une méthode permettant d’arriver à un accord entre des acteurs ayant des fonctions et des intérêts distincts, voire même opposés. Cette entente prend forme dans une modélisation de la problématique qui est compatible avec la réalité de chaque acteur ou, au moins, pas irréconciliable avec ses enjeux et ses intérêts propres. On comprend alors qu’au terme du processus, chacun ait vraiment envie de s’engager dans les actions qui en découlent.

La coconstruction s’applique même aux projets techniques qui prennent alors l’allure d’expérimentations dans lesquelles s’éprouvent, se négocient, se défont aussi, les assemblages socio-techniques sur lesquels ils reposent. Cela se fait à l’initiative des concepteurs ou, parce que les acteurs se saisissent inévitablement du dossier.

Ce faisant, il n’y a pas de recette à la prise de décisions et la résolution de problèmes, qui deviennent d’abord et avant tout un art, reposant sur des paris. Elles peuvent profiter, sans jamais pouvoir s’y réduire, des connaissances et procédés cartésiens utiles pour décrire la gamme des solutions connues, possibles, probables, compte tenu de l’état de la situation, des jeux et des enjeux. Dans le même sens, les effets des décisions prises ne sont jamais entièrement prévisibles, car ils sont toujours contingents. -

Créer un climat de confiance pour le personnel de la santé

- Par bureau_cmrh

- Le 24/07/2023

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Créer un climat de confiance et faciliter le quotidien des professionnels de la santé

C’est une réalité, le quotidien des remplaçants dans le secteur de la santé est contraignant. En plus des difficultés qu’ils partagent avec les autres professionnels (surcharge de travail, stress, qualité de vie parfois dégradée, équilibre vie privée – vie professionnelle, etc.), ils doivent faire face à des contraintes spécifiques inhérentes aux missions de remplacements : organisation dans l’urgence de leur planning, gestion administrative récurrente notamment pour formaliser les contrats, sans parler de la capacité d’adaptation mise à l’épreuve régulièrement pour s’intégrer rapidement au sein de nouvelles équipes et nouveaux services.

Des missions de remplacement vs épanouissement professionnel ?

La recherche de l’épanouissement professionnel est une réalité. Les candidats peinent à trouver des opportunités dans leur région et sur les plages horaires qu’ils souhaitent. Ils acceptent souvent des missions qui s’enchainent, cumulent des contrats sur des plannings serrés ou sur des horaires difficiles, dans des établissements parfois éloignés de leur domicile. A cet égard, la recherche de remplacement ne crée pas toujours les conditions propices à l’épanouissement du candidat.

Des horaires et des plannings contraignants

Les remplaçants sont en permanence confrontés au défi de concilier leurs obligations professionnelles avec leur vie personnelle. Ils manquent de visibilité sur leur planning et sont souvent obligés de se plier aux aléas des établissements dont les besoins varient au dernier moment. Ils doivent parfois accepter une mission au détriment d’un moment familial et à l’inverse, ils passent parfois à côté d’une opportunité en raison d’une contrainte personnelle. La charge mentale est intense du fait d’être souvent dans l’attente d’un appel d’un établissement et de ne pas maitriser sa recherche et son planning.

Une communication intrusive et stressante

Face à l’absentéisme et la pénurie du personnel soignant, les cadres de santé prennent généralement leur téléphone et contactent individuellement les candidats qu’ils connaissent, pendant et en dehors des horaires de travail (souvent en urgence la veille pour le lendemain ou pour palier un besoin dans l’heure). Ces sollicitations à l’improviste sont contraignantes à la fois pour le manager et les professionnels.

Elles ont aussi tendance à nuire à la relation entre le candidat et l’établissement et peut entraîner une certaine lassitude voire un agacement chez le candidat dont la motivation peut se dégrader.

Il est donc important pour les établissements de veiller à une communication fluide et moins intrusive afin de maintenir l’engagement des candidats.

Pour faciliter leur quotidien, il est primordial de mettre en place des stratégies et des outils adaptés. Une plateforme de gestion des remplacements et de renforts peut être un outil efficace pour accompagner le candidat tout au long des différentes missions.

Des astuces pour améliorer leur épanouissement

-La clé pour trouver facilement des missions de remplacement

Une plateforme de gestion des remplacements apporte un gain de temps pour accéder à des offres qualifiées qui correspondent au mieux aux attentes du candidat. La digitalisation de la recherche permet à chacun de trouver plus facilement des missions ouvertes dans sa région et correspondantes à son profil (horaires, compétences, etc.).

- En finir avec les sollicitations de dernière minute

Grâce à une plateforme de gestion des remplacements, les candidats ne sont plus importunés par les sollicitations intrusives. Le paramétrage des notifications et le niveau de personnalisation permet aux utilisateurs de restreindre les sollicitations en fonction de leurs critères qu’il s’agisse de compétences requises, de localisation ou de plages horaires sur lesquelles ils sont disponibles. Ils peuvent également choisir le mode de notification (SMS, email, notification Push).

- Garder le contrôle sur son planning

Une plateforme permet aux remplaçants de garder la maîtrise de leur planning. Ils peuvent depuis leur téléphone gérer leurs disponibilités pour recevoir uniquement les missions adaptées à leur agenda. Elle aide le professionnel à concilier efficacement vie professionnelle et personnelle et permet d’améliorer le bien-être personnel ainsi que l’équilibre familial.

De plus la plateforme de gestion des remplacements participe à soulager leur quotidien en digitalisant et automatisant de nombreuses tâches chronophages et pénibles. Elle place le candidat (et ses souhaits) au centre du processus de recherche : il est notifié uniquement si la mission proposée par un établissement correspond à l’ensemble de ses critères de recherche. Les candidats gagnent en sérénité et sont pleinement disponibles pour réaliser leur mission et se consacrer à leur métier : le soin !

-

LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

- Par bureau_cmrh

- Le 04/04/2023

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Développons la reconnaissance dans notre sphère professionnelle.

Le compliment permet de développer le positivisme dans les relations humaines. Des conseils pour valoriser le travail de notre équipe

Reconnaissons le travail de nos collaborateurs

Si les impacts positifs du compliment en entreprise n’ont plus à être démontrés – sur la valorisation, le sentiment d’utilité, et plus largement la motivation – le sujet reste un véritable défi au quotidien pour le manager. Preuve en est, 44% des Français estiment que leur travail n’est pas reconnu à sa juste valeur.

Manque de temps, d’intégration à la culture d’entreprise, voire de compatibilité avec les habitudes nationales, de nombreux freins viennent peser sur ces élans positivistes et ne permettent pas de voir se développer durablement de vrais réflexes en la matière.

Félicitons-les par des actions concrètes

Pour inscrire cet état d’esprit dans le cœur de l’entreprise, quelques actions concrètes, faciles à mettre en place, existent et peuvent se révéler très efficaces.

1 – Apprécions chaque succès !

Il est tout d’abord important de féliciter chaque petite ou grande victoire d’un collaborateur, un contrat signé, un partenariat conclu, ou toute autre action positive pour l’entreprise doit être reconnue et soulignée pour marquer les esprits.

Mettre en place un mail automatique ou personnalisé, adressé à l’ensemble de l’équipe, pour mettre en valeur le collaborateur auteur du succès, est une action simple à développer et qui renvoie du positif et de l’émulation pour le collectif, tout en reconnaissant l’effort individuel.

Le message entraine des félicitations de la part des coéquipiers et peut aussi susciter un enthousiasme dans tout le bureau, créer du lien, des gens qui se parlent, se remercient, se reconnaissent. C’est tout le sens de la démarche.

2 – Allons chercher ce qui fonctionne et fêtons-le…

Il peut aussi s’agir, lors des teams buildings, ou autres événements informels organisés dans l’équipe, de trouver un moment pour réfléchir à ce qui a été réalisé de positif dans la semaine ou le mois passé.

Faire ce travail d’exégèse du succès a des vertus en termes de bien-être, il provoque le sentiment d’accomplissement, d’épanouissement des salariés. Cette réflexion peut sembler à première vue quelque peu artificielle, pourtant elle s’avère salvatrice dans une société qui a tendance à mettre en avant les échecs et s’appesantir sur les difficultés. Elle force en quelque sorte l’enthousiasme en convoquant les souvenirs positifs et les réussites. In fine, elle donne un sens à l’action, l’indispensable clé du succès.

3 – Développons des plateformes pour encourager les échanges positifs

Enfin, l’entreprise peut essayer d’encourager le processus de compliment, via des plateformes par exemple, sur lesquelles salariés et managers, quels que soient leurs niveaux hiérarchiques, sont amenés à reconnaître et apprécier le travail de leurs collègues. Les différents profils sont répertoriés et peuvent être salués par tout membre de l’entreprise. Chacun peut ainsi témoigner sa reconnaissance pour le travail effectué par autrui, son intégration des valeurs, ou tout simplement tenir à mettre en avant une personne pour la remercier.

Cette démarche permet de faire prendre du recul à chacun et de se demander à qui il pourrait envoyer un compliment. Loin d’être impersonnel ou galvaudé, un tel outil renforce l’attention portée au travail de ses coéquipiers, et met en lumière le fait que le succès d’une entreprise repose avant tout sur de belles victoires humaines.

Manière de reconnaître en filigrane l’importance de féliciter pour encourager, plutôt que de s’attarder sur les points négatifs. -

Des règles pour la réussite

- Par bureau_cmrh

- Le 15/02/2023

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Des règles d’or de la définition d’un objectif de réussite

Que nous soyons patron ou cadre dans une entreprise, nous travaillons comme un fou pour atteindre nos objectifs et même les dépasser. Nous réussirons plus vite si nous structurons bien notre action avec une cible et des jalons.

Des règles d’or de la définition d’un objectif de réussite.

Les vertus de la définition d’un objectif

Dans les affaires si nous sommes entrepreneur, ou dans la vie professionnelle si nous sommes cadre, nous agissons pour soi-même, personne ne nous aide à rester sur la bonne voie. Livré à soi-même, nous devons être suffisamment discipliné pour avancer et réussir.

En cela un objectif est utile, il nous aide à nous concentrer sur une ligne, nous oriente et nous évite tout errement. Il nous permet de mesurer le degré de notre réussite, et nous fournit un repère tangible pour nous en rendre compte.

D’où l’importance de définir un objectif de succès. Et tout commence à ce stade fondateur, nous avons à préciser les conditions de notre « satisfaction », il ne s’agit pas de nous donner un but large comme « gagner beaucoup d’argent », ou « avoir plus de responsabilités ». Il est simplement question de fixer quand, comment et combien. Quels que soient nos ambitions et nos objectifs, il nous revient de respecter un certain nombre de règles pour réussir.

– Fixons un objectif qui nous motive

L’objectif que nous nous fixons doit posséder une signification particulière pour nous. Si nous nous donnons un but qui a peu d’importance à nos yeux, il y a de fortes probabilités pour que nous le rations. Trouver un but qui nous interpelle est le meilleur moyen de déclencher une action vers sa réalisation.

Et si nous avons plusieurs objectifs, investissons-nous en priorité sur celui qui nous motive le plus, celui qui parle le plus à nos tripes.

– Précisons les critères d’un objectif aisé à atteindre

Un objectif atteignable répond à des critères précis, il doit être :

– facilement identifiable, aussi précis que possible, sinon il ne nous donne pas suffisamment de directives à suivre ; un but est une lumière qui éclaire notre chemin, et plus elle est claire, plus notre cheminement devient évident.

– mesurable, donnons-nous un délai réaliste à atteindre avec une date, des chiffres, des mois ou des années, des délais précis, nous rendons ainsi nos progrès quantifiables et visualisons plus facilement la ligne d’arrivée. Une échéance donne un sentiment d’urgence qui manque quand l’objectif est vague.

– réalisable, restons honnête avec soi, fixons un objectif ambitieux mais réaliste, et identifions les moyens à mettre en œuvre, les ressources nécessaire pour l’atteindre.

– pertinent, confrontons notre objectif de business ou la direction que nous voulons donner à notre carrière, et évaluons-en la cohérence avec nos possibilités et les conditions du marché à court et long terme.

– Publions et écrivons notre objectif

Peut-être faisons-nous tous les jours ou chaque semaine une liste de « tâches à faire ». Ces marques visibles facilitent la réalisation de nos objectifs quotidiens car nous pouvons en vérifier l’avancement et nous situer dans le temps qui nous reste.

Faisons la même chose pour un objectif à long terme, concrétisons-le en l’écrivant, cette pratique le rend tangible et nous responsabilise.

Si nous préférons, nous pouvons annoncer haut et fort notre objectif à notre entourage, collègue ou amis, ils nous le rappelleront et cela nous motivera à poursuivre notre cible car nous aurons à cœur de ne pas les décevoir.

– Détaillons notre plan d’action en feuille de route

Nous pouvons être si concentré sur le résultat à atteindre et en oublier les différentes étapes nécessaires pour y parvenir. C’est rassurant de noter chaque étape, cela nous montre implicitement comment notre but va être atteint, en fait cela s’appelle une feuille de route qui en cas de désarroi, de découragement ou d’indécision nous aide à repartir et à retrouver le bon cheminement.

– Visons le long terme et agissons à court terme

Encore une fois, le plan d’action que nous avons élaboré officialise notre action pour soi et pour les autres. Alors suivons-le pour réussir, au fur et à mesure de notre progression, car si les choses ne vont pas comme nous voulons, nous pouvons être tenté d’en changer.

Sauf cas de force majeure ou événements exceptionnels, suivons notre ambition, faisons confiance à notre instinct, visons le long terme et agissons à court terme en nous adaptant aux contingences de l’immédiat.

Faisons confiance à notre plan à long terme, suivons-le en restant flexible sur les modalités pour l‘atteindre et nous y arriverons. -

Les critiques renforcent notre capacité de réussir

- Par bureau_cmrh

- Le 15/01/2023

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Comment les critiques renforcent notre capacité de réussir

Peu importe notre projet, si nous avons un rêve et engageons notre énergie pour le réaliser, nous devons malgré tout faire face à des critiques et des remarques décourageantes. Nombreux sont ceux qui repoussent les idées peu ou pas en harmonie avec les leurs, qu’ils ne comprennent pas ou parce qu’elles s’éloignent de leurs valeurs.

1 – Une force émotionnelle incomparable

La poursuite de notre action malgré les obstacles rencontrés garantit la réalisation de notre objectif. La plupart du temps nous tomberons sur des défaitistes dont nous devons nous protéger. La poursuite d’un rêve nous dote d’une force émotionnelle incomparable, car plus nous sommes motivés pour agir différemment et changer le monde, plus nous nous approchons de la réussite.

Plus nous créons et dirigeons, plus le dénigrement et la critique surgissent pour nous dérouter du but. C’est justement l’occasion de développer nos compétences, d’affiner notre stratégie et de booster notre volonté de continuer à avancer. Nous transformerons ainsi nos opposants en grands facteurs de motivation et leur montrerons à quel point ils se trompent à notre sujet et sur notre action. Un dénigreur nous rabaisse souvent pour ne plus se sentir si peu dynamique ou performant.2 – L’occasion de développer la maîtrise de soi

Essuyer des critiques et des conseils d’abandon est courant lorsqu’on poursuit un grand projet qui va changer les choses. Prenons du recul par rapport à ces défaitistes, malveillants et dénigreurs pour bien maîtriser nos réactions émotionnelles. Les personnes négatives ont en partie raison, en réalité rien n’est facile à plus forte raison quand on vise des sommets, mais leur tentative de découragement nous offre l’occasion de développer notre maîtrise de soi.

On aime déstabiliser pour avoir un sentiment de puissance. A partir de ce constat, nous devons nous concentrer sur notre projet pour lui montrer qu’il n’a aucun pouvoir sur nous. Plus nous nous exposons à la négativité des autres, plus nous allons apprendre à bien contrôler nos réactions émotionnelles pour nous mettre à l’abri.

3 – Recentrons notre énergie sur l’action

A chaque dénigrement ou critique, prenons l’habitude de tourner la page. Le rejet n’est pas la fin du monde ni la preuve que notre idée mérite d’être jetée à la poubelle. Profitons de ces remarques à priori décourageantes pour évaluer les atouts de notre projet et éventuellement en tirer un avantage ou une amélioration, puis passons à autre chose. Chaque rejet nous rapproche de l’approbation que nous recherchons, et nous aide à améliorer le processus de réalisation de notre rêve.

Sans le savoir, il recentre notre énergie qui gagne aussi en créativité, nous pouvons ainsi affiner, reformater et perfectionner.

4 – Le courage croît à chaque action courageuse

Le chemin du succès est jalonné de risques, rejets, critiques, et revers de tout genre. Seule la résilience nous fait nous relever et risquer à nouveau. Chaque fois que nous prenons un risque nous devenons émotionnellement plus fort, et chaque revers nous fournit les informations nécessaires à la poursuite de notre action.

Le risque exige le courage, et le courage croît à chaque action courageuse. Baisser les bras requiert zéro effort, alors qu’entreprendre de nouveau forge notre résilience. Le plaisir dérivé du succès n’est pas monétaire, mais psychologique en termes de confiance construite et confortée.

5 – La foi inébranlable dans notre but

Croire profondément à ce que nous faisons et en nos idées développe une forme de résilience qui nous fait résister à tout rejet ou critique. Rien n’est aussi nécessaire au succès que la foi inébranlable dans notre but. Nous croiserons certains qui minimiseront nos idées, d’autres les déroberont tout en nous affirmant qu’elles ne valent rien. Restons vigilant sur les personnes rencontrées et leurs intentions, et protégeons nos idées en les partageant exclusivement avec ceux en qui nous avons toute confiance et respectons.

Partageons éventuellement nos actions avec d’autres acteurs entreprenants et innovants comme nous.

6 – La seule opinion qui compte est la nôtreNul succès ne vient sans effort, travail, chagrins et sueurs. La réussite fréquente peu le faible. Le chemin de la réussite hérissé de doutes, de questionnements et de revers est un vrai défi : restons engagé, résistons, même et surtout quand les circonstances s’assombrissent. Si nous agissons avec passion, nous viendrons à bout de toutes les vicissitudes, car finalement la seule opinion sur notre rêve qui compte est la nôtre, les commentaires négatifs et décourageants des autres reflétant simplement leurs limites, surtout pas les nôtres.

Mieux encore, nous pouvons les remercier car leurs rejets, difficiles à encaisser, ou leurs critiques sévères et déstabilisantes nous apprennent à contrôler nos émotions et à nous en servir à notre avantage. Le succès à la fin est notre plus grande récompense.

-

Garder les talents

- Par bureau_cmrh

- Le 21/11/2022

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Comment garder ses talents

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à ce qui est sans nul doute leur plus grand défi des temps modernes : retenir leurs salariés et recruter les bons profils alors que les attitudes et les perceptions du travail ont été profondément chamboulées.

Si la grande démission est due, dans une certaine mesure, à un examen de conscience induit par les restrictions, de nombreuses organisations n’ont tout simplement pas su gérer la pandémie de manière adéquate. Manquant de flexibilité et de visibilité, elles n’ont pas été suffisamment attentives au burn out numérique de leurs collaborateurs et en paient aujourd’hui le prix fort.

Un Turnover accentué par la pandémie

Que signifie le mot « travail » en 2022 ? À quoi devrait servir le bureau ? Aucun d’entre nous ne peut y répondre avec certitude. Néanmoins, une récente étude de Poly a révélé que plus de la moitié (58 %) des entreprises ont constaté une augmentation de la rotation du personnel, tandis qu’un nombre similaire d’entre elles a averti risquer de mettre la clé sous la porte. Il y a deux ans, la rotation élevée du personnel était compréhensible ; il n’y avait pas de plan directeur ni de guide d’utilisation pour assurer la continuité des activités pendant la Covid-19. Cependant, compte tenu de l’ampleur et de la durée de la crise sanitaire, ainsi que de sa rapide expansion, la société peut à nouveau sombrer dans la tourmente. Les approches de type « attendons de voir » ne suffiront donc pas dans le monde du travail de demain.

Équiper les collaborateurs

Aujourd’hui, les entreprises doivent désormais se préparer à cette éventualité et être capables de passer à l’action, au pied levé. Disposer d’une stratégie pour permettre le travail hybride est donc devenu un impératif. En effet, 68 % des entreprises interrogées estiment que leurs salariés devraient avoir le droit de demander de la flexibilité dans leur travail dès leur premier jour. Ainsi, les collaborateurs ne veulent pas attendre que leurs employeurs s’organisent, mais souhaitent être écoutés et pouvoir poursuivre leur travail, où qu’ils soient. Dès lors qu’ils ne se sentent pas soutenus ou valorisés, ils perdront leur motivation et partiront.

Les entreprises qui ont équipé leur personnel d’appareils et de technologies de réunion de qualité ont considérablement amélioré l’expérience de leurs employés en période de grande incertitude. Cette stratégie a permis de fidéliser les employés et s’est avérée judicieuse sur le plan commercial, car une technologie plus intelligente augmente la productivité. En effet, on constate que plus de 65 % des entreprises françaises pensent que si elles ne s’attaquent pas à leurs plans et processus de travail hybrides, elles commenceront à perdre du personnel et seront donc par conséquent incapables d’attirer de nouveaux talents. En se concentrant sur des stratégies de fidélisation qui fonctionnent réellement et qui sont rapides et faciles à mettre en œuvre, on réduit le travail que les entreprises doivent effectuer pour recruter de nouvelles personnes.

Placer le bureau comme lieu de collaboration

Le bureau que nous connaissions avant la pandémie – un endroit défini et spécifique où nous travaillions une journée entière, rencontrions des collègues et collaborions sur des projets – n’existe plus !

Aujourd’hui, 77 % des organisations prévoient de repenser ou de réaménager le bureau pour adopter de nouvelles méthodes de travail. La façon dont le bureau de demain sera utilisé changera radicalement avec moins de bureaux, plus d’espaces ouverts et de collaboration, ainsi que des lieux dédiés pour se retrouver entre collègues.

La plus grande et la plus longue expérience de travail à domicile a montré aux entreprises qu’elles peuvent et doivent mieux utiliser l’espace, les employés et la technologie. Comme il y aura moins de personnes présentes à l’instant T, une solution évidente pourrait être de réaménager l’espace de bureau pour répondre à un ensemble plus large de besoins des employés : introduisez des zones d’apprentissage ou de tranquillité, créez davantage de salles de réunion de tailles différentes et, enfin, introduisez des zones sociales pour le réseautage et les discussions informelles dont on a tant besoin. De plus, rendez-les réservables afin d’encourager vos équipes à réfléchir réellement à ce qu’elles utilisent, quand et où. Cette avancée a effectivement une portée générale car 76 % des entreprises réaménagent leurs bureaux en y ajoutant des espaces ouverts, des espaces de collaboration, des zones de calme et des espaces de socialisation.

Mettre le collaborateur au premier plan

Le réaménagement du lieu de travail ne doit pas se limiter à la technologie et à l’espace ; ce processus doit être fondamentalement centré sur les salariés. Les lieux de travail de demain doivent être conçus en fonction des besoins individuels de flexibilité, d’accessibilité et d’égalité. Le personnel s’est exprimé et souhaite des possibilités de travail flexible. Il est donc temps pour les employeurs de transformer ce désir en une réalité compétitive et réellement attrayante !

Enfin, les entreprises qui permettent le travail à distance et le travail hybride ouvrent le marché de l’emploi – permettant potentiellement le recrutement depuis n’importe où. Cela contribue à rendre la recherche de talents beaucoup plus inclusive, garantissant un meilleur accès au travail pour tous. Il est également judicieux pour les employeurs de concentrer leurs ressources pour se positionner comme étant un lieu de travail attrayant, plutôt que de gérer des situations où le personnel démotivé finit par partir et doit donc être remplacé. Le travail hybride est essentiel pour retenir et recruter les meilleurs talents !

-

Le changement de vie professionnelle : Comment surmonter la peur de l’inconnu ?

- Par bureau_cmrh

- Le 16/10/2022

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

Le changement de vie professionnelle :

Comment surmonter la peur de l’inconnu ?

1 – Décomposons le changement pour nous l’approprier

C’est la peur de l’incertitude qui souvent nous fait rester dans notre emploi actuel car nous redoutons l’inconnu, les situations que nous ne connaissons pas, qui peuvent pourtant s’avérer plus faciles à assumer que celles que nous vivons aujourd’hui.

La solution pour dépasser cette inquiétude consiste à planifier notre projet dans le détail. Cela revient à nous approprier le changement en le décomposant au maximum en étapes et processus à mettre en œuvre, petit à petit nous allons nous habituer au changement projeté jusqu’à l’envisager avec confiance et la conviction qu’il doit tout naturellement se produire.

2 – Nous préparer à accepter le rejet de notre candidature

C’est une réaction normale, quitter notre emploi actuel dans lequel nous avons fait nos preuves, nous fait craindre de ne pas être approuvé ailleurs et d’essuyer des rebuffades à répétition. Nous allons en voir de toutes les couleurs et entendre tous les prétextes plus ou moins bien fondés. Pour éliminer cette peur du rejet, préparons-nous à affronter inévitablement ces défis qui vont jalonner notre démarche, en faisant preuve de réalisme. Si nous envisageons un changement de carrière total, nous devrons bien jauger les compétences qui nous manquent, nous former et nous initier à ce nouveau job, avec la conviction que nous devons nous améliorer dans tel ou tel domaine pour devenir un candidat fiable, cela nous préparera à trouver plus justifiée une réponse négative, à accepter plus facilement le rejet de notre candidature, et à moins redouter cette peur.

3 – Oser bousculer une tradition ou un tabou

L’avenir professionnel tel que nous le rêvons se trouve peut-être dans l’entreprise dans laquelle nous sommes déjà. Jusqu’à présent, nous n’avons pas réussi à atteindre la position désirée peut-être parce que nous sommes bloqué par un a priori ou une tradition, si nous sommes une femme, le poste que nous visons n’a jamais été occupé par une femme, et nous avons jusque-là accepté, et suivi le courant. Si ce prétexte est le seul obstacle à notre action, nous nous mettons nous-même un plafond de verre pour ne pas évoluer. Nous devons analyser notre projet non à l’aune de notre sexe mais avec le prisme de notre supérieur hiérarchique qui juge l’opportunité de notre démarche en fonction de la valeur ajoutée que nous apportons à l’entreprise. Et si malgré notre professionnalisme avéré notre seul statut de femme bloque notre avenir, il est urgent d’envisager un autre changement, celui de l’entreprise.

4 – Décider de changer et agir

Comme la plupart des cadres, nous n’aimons pas trop le changement. Nous travaillons dans une certaine routine qui nous rassure et rend selon nous notre réussite plus réalisable, nous lancer dans une nouvelle carrière bousculera cette routine, dans l’accomplissement du travail comme dans notre organisation personnelle (temps de trajet, horaires…). Au lieu de laisser ces appréhensions fort légitimes nous envahir, cherchons à les comprendre pour mieux les surmonter. Nous avons déjà vécu des changements importants, repensons à leur déroulement et nous nous rendrons compte souvent que nos peurs de l’époque ont disparu dès que le changement s’était réalisé. Inspirons-nous de ces expériences réussies pour apprivoiser notre peur d’aujourd’hui. Le meilleur moyen d’avoir moins peur du changement est d’en prendre nous-même la décision, avant que d’autres le fassent pour nous et le plus souvent contre nous.

5 – Jauger objectivement nos atouts

Souvent avant de décider de changer, nous restons paralysé en pensant que nos compétences, nos atouts professionnels sont insuffisants par rapport aux exigences du poste plus important que nous briguons. Le plus souvent c’est un prétexte pour ne pas changer. La peur nous empêche d’y voir clair, il nous revient de chasser de notre esprit ces connotations négatives pour regarder d’un oeil positif nos expériences, et analyser comment chaque job déjà occupé, chaque responsabilité assumée, chaque expérience vécue peuvent nous aider à faire le premier pas, et à nous servir de leviers pour réussir ce changement.

6 – Se méfier des jaloux et des envieux

Prendre une décision, qui bouleverse notre vie professionnelle va bien évidement suscité autour de nous des réactions, nombreuses et très différentes, de notre famille, de nos amis ou nos collègues. Certains n’y croiront pas, mais disons-nous bien que cette réaction reflète leur état d’esprit et pas le nôtre. D’autres sont des envieux – nous faisons ce qu’ils auraient aimé faire – ou des jaloux incapables de gérer leur propre frustration professionnelle. Dans cette période de turbulence, mieux vaut sélectionner notre entourage avec des personnes qui partagent nos idées et sont bienveillantes à notre égard même dans leurs critiques, elles nous apportent leur soutien parce qu’elles nous comprennent et n’envient pas nos aspirations.

-

Clés de la réussite

- Par bureau_cmrh

- Le 13/09/2022

- Dans Conseils management

- 0 commentaire

De bonnes habitudes que nous devons adopter pour réussir

Nous apprenons à devenir physiquement plus fort par de l’exercice de toute activité physique (ex : la fréquentation d’une salle de gym), et pour le mental nous sommes le plus souvent laissé seul. Il ne s’agit pas de faire de la gonflette psychologique, mais d’adopter des habitudes bénéfiques qui nous renforcent. Focus sur les principales pensées à adopter de toute urgence.

Prendre la responsabilité de notre rôle dans la vie

C’est vieux comme le monde, cela ne sert à rien de pleurer sur ce qui nous arrive. Les événements injustes se produisent malheureusement tous les jours, et nous morfondre à leur sujet est un gaspillage d’énergie.

Au lieu de cela, prenons la responsabilité de notre rôle dans la vie et admettons une bonne fois pour toutes qu’elle n’est pas toujours facile ou juste. Certes nous pouvons rétorquer que se montrer bienveillant par rapport à soi peut apporter une forme de réconfort et apprendre de cette expérience. Mais cela va un temps, un temps très court, au risque de tomber dans l’auto complaisance, il faut vite tourner la page et prendre la responsabilité d’avancer.

Investir nos forces pour nous adapter

Ce qui peut expliquer notre résistance, c’est la peur de l’inconnu. Autrement dit nous ne parvenons pas à nous mobiliser dans une action parce que nous estimons le risque de nous maintenir dans la situation actuelle moins grave que celui d’avancer dans une nouvelle direction.

Il y a pourtant une bataille perdue d’avance, celle de vouloir éviter le changement, car il va s’imposer. Au lieu d’investir nos forces en nous y opposant, félicitons-nous de ces évolutions, faisons preuve de souplesse, et adaptons-nous. Le meilleur moyen de bien vivre le changement est encore de le provoquer.

Arrêter de vouloir plaire à tout le monde

Essayer de plaire à tout le monde signifie souvent que nous avons le plus grand mal à nous plaire. Si nous sommes mentalement fort, nous respectons les autres, il n’y a donc pas lieu de faire cette erreur.

N’ayons pas peur de leur dire non ou de défendre notre point de vue quand c’est nécessaire. Bien sûr dans notre démarche efforçons-nous d’être bon et juste, ne cherchons pas à plaire à tout le monde, c’est le meilleur moyen de plaire à personne, et surtout de perdre notre vraie nature.Avoir le droit de nous tromper et de ré-essayer de manière différente

« La folie c’est de répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats différents » traduction de l’américain « Insanity is repeating the same mistakes and expecting different results » attribué à Franklin ou à Einstein. Si nous continuons à nous comporter de manière identique sans tenir compte des mauvais résultats, nous nous retrouvons dans les mêmes situations difficiles. Le sentiment d’échec renforce notre conviction intérieure, et inconsciemment nous recommençons les mêmes erreurs.

Sortons de cette « zone de confort » où tout se répète parce que cela nous rassure, nous connaissons d’avance les résultats, si bien que nous en avons oublié la possibilité de changer. Rien n’est définitif dans la vie, nous avons le droit de nous tromper et de ré-essayer de manière différente.

Arrêter de nous comparer aux autres

Comparaison n’est pas raison, et toute pensée qui nous verse dans ce jeu de fausse compétition avec les autres est vaine, car elle sous tend un fond de jalousie ou suppose un sentiment d’injustice complètement inapproprié. Nous le savons, cela ne sert à rien de nous sentir floué quand d’autres nous dépassent.

Au lieu de cela, concentrons-nous sur les efforts à faire pour obtenir le succès, et investissons-nous à fond pour augmenter nos chances de réussite. « La chance : plus je travaille, plus elle me sourit. » Stephen Leacock

Ne laisser pas les autres décider à notre place